Newsletter

Vom Zweifel zur Wahrheit: So erlangt wissenschaftliches Wissen Gültigkeit

Wissenschaftliche Arbeitsmittel früher und heute, Bild: pixabay, CCO

Spätestens seit der Covid19-Pandemie und ihrer politischen Krisenbewältigung wird viel über verlorenes Vertrauen in die Wissenschaft gesprochen. Während wissenschaftliche Expert:innen politische Entscheidungen zu Risikoeinschätzungen, Behandlungskapazitäten und Impfmaßnahmen maßgeblich mitbestimmten, verbreiteten sich in der Bevölkerung rasant Verschwörungstheorien und sogenannte alternative Fakten. Sie werden von der Wissenschaft nicht anerkannt und als irreführend (fake) bezeichnet, da sie ihre Ansprüche an Wissenschaftlichkeit nicht erfüllen. Doch was bedeutet das? Wann gilt eine Erkenntnis oder Aussage als wissenschaftlich? Wir wollen in diesem Artikel klären, wie wissenschaftliche Erkenntnisse und Aussagen ihre Gültigkeit in der Wissenschaft erlangen.

Wie ein Scheinwerferlicht erhellt die Krisenbewältigung während der Covid19-Pandemie die essentielle Forderung an die Wissenschaft, verlässliches Wissen zu produzieren. Verlässlich bedeutet dabei, das Wissen vertrauenswürdig und stabil ist [1]. Die Vertrauenswürdigkeit einer wissenschaftlichen Aussage wird gemeinhin eher an der Glaubwürdigkeit des*der einzelnen Forschenden festgemacht. Die Stabilität oder Robustheit einer wissenschaftlichen Aussage fordert hingegen, dass das Wissen unabhängig davon, wie es zustande gekommen ist, in sich widerspruchsfrei und als Grundlage für Entscheidungen und weiteres Forschen nützlich ist.

Aus der Perspektive der Wissenschaft ist selbstverständlich, dass Ergebnisse und Empfehlungen, die innerhalb der Wissenschaft anerkannt sind, verlässlich sind und die Wissenschaft selbst vertrauenswürdig. Dieses Selbstverständnis baut allerdings auf der (unausgesprochenen) Einsicht auf, dass Aussagen und Erkenntnisse stets ein Ablaufdatum haben, weil wissenschaftliche Erkenntnisse und Aussagen per se nie völlig sicher bzw. irrtumsfrei sein können [2]. Dies ist eng verwoben mit der Arbeitsweise in der Wissenschaft.

Wissenschaftler:innen stellen kritische Fragen, um neues Wissen zu schaffen. Sie bewegen sich dabei immer zwischen bekanntem Wissen und neuen, noch zu entdeckenden Wissensregionen. Die Fragen zielen auf das Unbekannte ab, während die Methoden auf bestehendem Wissen basieren. Daraus leiten sich zwei wesentliche Merkmale für den Forschungsprozess ab: (1) Forschende arbeiten kooperativ und nutzen die Erkenntnisse anderer, um Neues zu entdecken. (2) Wissenschaftliches Wissen bleibt nur so lange gültig, bis neue Forschungsergebnisse es infrage stellen und diese von der wissenschaftlichen Gemeinschaft anerkannt werden. Wissenschaftliche Aussagen und Erkenntnisse bleiben also immer vorläufig. Kurz gesagt: Wissenschaftliches Wissen ist nie endgültig und wird ständig weiterentwickelt oder ersetzt, wenn es sich als ungenügend erweist.

Wie erlangt eine wissenschaftliche Aussage ihre Gültigkeit?

Die Offenheit für fundamentale Kritik unter Wissenschaftler:innen bewertete schon der Wissenschaftstheoretiker Karl Popper in den 1930er Jahren als Wesenskern der Wissenschaft [3]. Um in der Wissenschaft anerkannt zu werden, müssen demnach alle neuen Erkenntnisse auf den Prüfstand. Dies gilt für Erkenntnisse aus Beobachtungen und Experimenten ebenso wie Theorien, philosophische Prinzipien und logische Regeln. Aus diesem Grund haben die Wissenschaften eigens ein Kontrollsystem entwickelt, das ganz darauf ausgelegt ist, die begrenzte Wahrnehmung des Einzelnen und fehlerhafte Schlussfolgerungen zu korrigieren und Fehler in den Arbeiten der anderen zu finden.

Als Beurteilungsmaßstab werden drei Gütekriterien herangezogen. Diese müssen erfüllt sein, damit eine Aussage überprüft, gegebenenfalls wiederholt und schließlich wissenschaftlich anerkannt wird: Die Objektivität (Unvoreingenommenheit) der bzw. des Forschenden soll sicherstellen, dass auch andere bei gleicher Ausgangslage zu gleichen Forschungsergebnissen kommen. Die Reliabilität (Zuverlässigkeit) bedeutet, dass die ausgewählten Messinstrumente zuverlässig und genau sind. Die Validität (Gültigkeit) gewährleistet, dass das Untersuchungsdesign geeignet ist, um die Forschungsfrage zu untersuchen [4]. Die Forschenden sollten sich stets den Ansprüchen dieser drei Gütekriterien von Objektivität, Reliabilität und Validität stellen, aber sie neigen zu den gleichen Einschränkungen in der Wahrnehmung und Denkfehlern wie wir alle.

Das Verfahren des Peer-Reviews

Wissenschaftsintern hat sich ein aufwändiges Begutachtungsverfahren etabliert, das übergreifend in allen Disziplinen und Wissensbereichen zur Qualitätsprüfung angewandt wird. Beim Peer-Review-Verfahren begutachten unabhängige Forschende aus demselben Fachgebiet, sogenannte Peers, eine wissenschaftliche Arbeit [5]. So soll sichergestellt werden, dass die Arbeit qualitativ hochwertig ist, insbesondere ob sie inhaltlich Neues bringt und den wissenschaftlichen Standards entspricht.

Da Wissenschaftler:innen ihre Arbeiten veröffentlichen müssen, um mit anderen Wissenschaftler:innen in Diskussion treten zu können, werden Forschungsergebnisse in der Regel in Schriftform veröffentlicht. Dies geschieht meist in Fachartikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften oder in Büchern (Monographien, Sammelbänden). Peer-Review-Verfahren haben sich vor der Veröffentlichung eines Fachartikels etabliert. Darüber hinaus werden sie bei der Auswahl von Konferenzbeiträgen und bei der Entscheidung über Fördergelder für Forschungsvorhaben eingesetzt.

Die beiden häufigsten Peer-Review-Verfahren sind das Einfachblind-Gutachten (Single-Blind-Review) und das Doppelblind-Gutachten (Double-Blind-Review). Beim Einfachblind-Gutachten wissen die Einreichenden nicht, wer den Artikel begutachtet. Beim Doppelblind-Review wissen weder die Einreichenden noch die Begutachtenden, wer den Artikel geschrieben bzw. wer ihn begutachtet hat.

Diese Formen der Anonymisierung sollen eine unabhängige Begutachtung gewährleisten und sicherstellen, dass nicht die Einreichenden, sondern der Artikel begutachtet wird. Sie stehen allerdings in der Kritik, da sie nicht garantieren können, dass Unwissen, eigene Standpunkte, ungenügendes Interesse oder Zeitmangel in die Bewertung einfließen {6]. Darum entwickelt sich das Peer-Review-Verfahren ständig weiter, und es wird regelmäßig mit neuen Modellen und Änderungen an traditionellen Modellen experimentiert.

Bei offenen Verfahrensformen des Peer Review werden mehr Informationen zugänglich gemacht. So können beispielsweise Einreichende und Begutachtende die Identität voneinander wissen. Zu einer offenen Begutachtung kann auch gehören, dass die Namen der Gutachter:innen oder die Gutachten selbst zusammen mit dem Artikel veröffentlicht werden. Beim kollaborativen Peer Review arbeiten mehrere Gutachter:innen von vornherein zusammen, um eine Forschungsarbeit zu bewerten. Anstatt isoliert zu arbeiten, diskutieren diese Gutachter:innen ihre Gedanken und Rückmeldungen offen und teilen ihre Erkenntnisse und Bedenken miteinander. Diese Teamarbeit kann zu einer gründlicheren und ausgewogeneren Bewertung der Forschung führen. Das Post-Publication-Review zielt auf einen Austausch zu einem Artikel, der nach seiner Veröffentlichung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft stattfindet. Dafür wird der Artikel ohne oder mit lediglich grober Vorprüfung direkt veröffentlicht und die entsprechende Bewertung und Einschätzung findet durch Kommentare entweder auf der Publikationsplattform selbst (wenn es eine online-Veröffentlichung ist) oder auf externen Plattformen wie PubPeer statt [7].

Paradigmen in der Wissenschaft

Dieses ausgefeilte Kontrollsystem der Begutachtungsverfahren für alle wichtigen Tätigkeiten des wissenschaftlichen Arbeitens bedeutet, dass die Wissenschaft sich selbst korrigiert und weiterentwickelt: Schlechte Ideen werden aussortiert und auf guten Ideen wird aufgebaut.

Ideen, Erkenntnisse und Aussagen fügen sich in einer Disziplin nach dem Wissenschaftstheoretiker Thomas S. Kuhn zu einem Paradigma zusammen [8]. Ein wissenschaftliches Paradigma stellt den größten Rahmen innerhalb eines Fachgebiets dar, auf den sich die Mitglieder der jeweiligen Disziplin festlegt. Das Paradigma verknüpft Konzepte und Denkmuster, einschließlich Theorien, Forschungsmethoden, Vorannahmen und Standards zu einem großen Ganzen. In diesen Rahmen werden neue Forschungserkenntnisse eingeordnet und für die jeweilige Disziplin und Fachgebiet bewertet. So war beispielsweise in der Physik seit Isaac Newton (1643-1727) über ein Jahrhundert ein unbestrittenes und allgemein anerkanntes Paradigma, dass Raum und Zeit absolut sind und unabhängig voneinander existieren.

Ein Paradigma bleibt solange konstant, solange es neue Erkenntnisse integrieren kann und dabei in sich stimmig bleibt. Es gerät allerdings ins Wanken, wenn es an Erklärungskraft verliert. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Abweichungen davon auftreten und bestimmte Ereignisse und Phänomene damit nicht mehr ausreichend erklärt werden können. Schlagen Wissenschaftler:innen eine neue Erklärung vor, die mit dem alten Paradigma der Disziplin nicht vereinbar sind, beginnt eine Phase des Umbruchs. Diese verläuft allerdings nicht immer reibungslos und kann in eine (wissenschaftliche) Revolution münden, die zu einem radikalen Wechsel von bisherigen Erklärungen und Perspektiven führt.

Paradigmenwechsel: Von der Stellung der Erde im Weltraum bis zur Künstlichen Intelligenz

Dafür ist beispielsweise das Wirken von Galileo Galilei (1564-1642) bekannt. Er stellte die von Nikolaus Kopernikus (1473-1543) aufgestellte Theorie infrage, dass die Erde das zentrale Element im Weltraum sei und das Meer der Anfang vom Ende der Welt. Seine Aussage, die Erde sei Teil des Sonnensystems, war so provokant, dass er sich sogar 1633 in einem Inquisitationsverfahren gegenüber der katholischen Kirche verteidigen musste und mit Arbeitsverbot sanktioniert wurde [9].

Es gibt noch zahlreiche weitere Beispiele aus der Wissenschaftsgeschichte. So löste im 19. Jahrhundert Charles Darwin (1809-1882) die Evolutionstheorie von Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) ab, nach der Organismen Eigenschaften an ihre Nachkommen vererben können, die sie während ihres Lebens erworben haben. Charles Darwins Evolutionstheorie postuliert hingegen, dass Arten sich im Laufe der Zeit durch natürliche Selektion entwickeln, wobei die Individuen, die am besten an ihre Umwelt angepasst sind, höhere Überlebens- und Fortpflanzungschancen haben [10]. Auch Charles Darwin stand wegen seiner Evolutionstheorie, die der biblischen Schöpfungsgeschichte widersprach, unter erheblicher gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Kritik, insbesondere von religiösen Gruppen und konservativen Wissenschaftlern, die seine Theorien als Bedrohung für das traditionelle Weltbild ansahen.

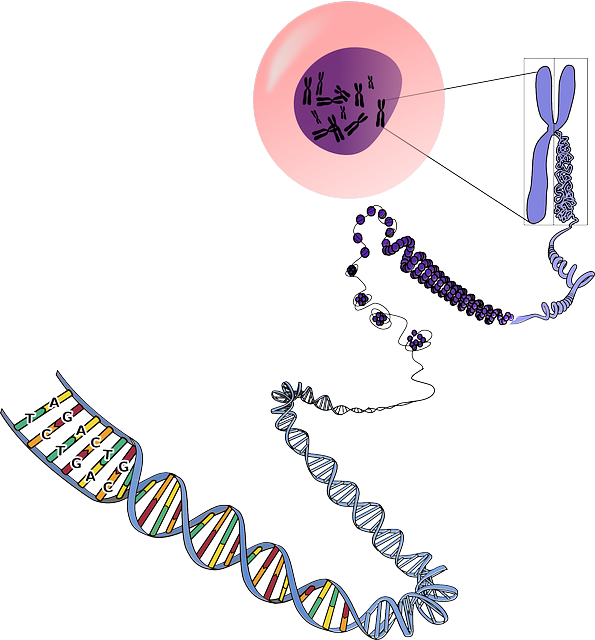

Andere wissenschaftliche Revolutionen bekamen zunächst weniger öffentliche Aufmerksamkeit. Ein Beispiel dafür ist die Entdeckung und Entwicklung der neuen Labormethode CRISPR/Cas in den 2000er Jahren. Sie revolutionierte die Gentechnik durch ihre Fähigkeit, das Erbgut von Organismen präzise, schnell und kostengünstig zu verändern. Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna erhielten dafür 2020 den Nobelpreis für Chemie. Schon wenige Jahre nach der Entdeckung löste CRISPR/Cas frühere Verfahren wie TALENs (Transcription Activator-Like Effector Nucleases) in den Laboren weitgehend ab und wird heute beispielsweise in der Grünen Gentechnik standardmäßig eingesetzt. Dies hat mit einiger zeitlicher Verzögerung öffentliche Diskussionen um eine Neuregulierung der Grünen Gentechnik angestoßen.

Die Vergabe des Nobelpreises 2024 für Physik an John Hopfield und Geoffrey Hinton für die Entwicklung des Machine Learnings markiert hingegen eine wechselseitige Befeuerung von Forschung und gesellschaftlichem Interesse. Spätestens seit der Markteinführung von Chat GPT, einer frei zugänglichen KI-gestützten virtuellen Assistenz, stößt die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) und die damit verbundene Digitalisierung aller Lebensbereiche (einschließlich der Wissenschaft) auf großes Interesse von Wirtschaft, Politik und Bürger:innen.

Wissenschaft und gesellschaftliche Akzeptanz

Paradigmenwechsel werden im Nachhinein gerne als Quantensprünge in der Wissenschaft und als Anfänge eines neuen Zeitalters bezeichnet. Die zum Teil erheblichen Widerstände in den beschriebenen Beispielen zeigen jedoch, dass wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn nur in Verhältnis zur Gesellschaft gedacht werden kann.

Wissenschaftliches Wissen zu produzieren, ist kein unabhängiger Prozess, der allein durch die Suche nach Wahrheit oder Erkenntnis angetrieben ist und durch das schrittweise Sammeln von immer neuem Wissen gesteuert wird. Er findet auch nicht in einem abgeschotteten Raum statt, der gerne als Elfenbeinturm der Wissenschaften beschrieben wird [11]. Denn Hürden auf dem Weg zum wissenschaftlichen Durchbruch gibt es viele: So erhalten etwa nicht alle Forschende für ihre Ideen Fördergelder, Wissenschaftskarrieren werden manchmal durch soziale Intrigen im Wissenschaftsbetrieb beendet, und neue Erkenntnisse können auf politischen Widerstand treffen oder an der gesellschaftlich vorherrschenden Moral scheitern.

Wissenschaftliches Wissen beruht damit nicht nur auf rein intellektueller Tätigkeit, sondern auch auf praktischem Tun und sozialem Handeln mit all den Facetten gesellschaftlicher Konsequenzen. Längst gibt es mit der Wissenschafts- und Technikforschung einen eigenen Wissenschaftsbereich, der sich mit solchen Fragen nach dem Wie und Warum im Erkenntnisprozess befasst [12]: Wie arbeiten Wissenschaftler:innen? Wie entsteht wissenschaftliches Wissen? Welche Akzeptanz braucht Wissen, um erfolgreich zu sein? Wie leiten sich gesellschaftliche Konsequenzen ab?

Weil die Wissenschaft von den politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Bedingungen ihrer Zeit abhängig ist, muss sie immer wieder neu die Glaubwürdigkeit, das Vertrauen und die Legitimität für ihre Forschung mit unterschiedlichen sozialen Gruppen wie Betroffene, Interessierte oder politische Entscheidende aushandeln. Ein wichtiger Schritt dafür ist es, diese Entstehungs- und Geltungsbedingungen wissenschaftlicher Erkenntnisse von der Wissenschaft selbst sichtbar(er) zu machen, um ihre Bedeutung und Rolle in der Gesellschaft wahrnehmen zu können.

Für diesen Dialog mit der Gesellschaft holt sich die Wissenschaft zunehmend Expert:innen aus dem Bereich der Wissenschaftskommunikation ins Boot [13]. Sie fördern den Austausch zwischen Wissenschaftler:innen und der breiten Öffentlichkeit, indem sie beispielsweise wissenschaftliche Erkenntnisse und komplexe Sachverhalte verständlich aufbereiten. Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Verfügung zu stellen und Desinformation oder Missverständnisse in der Öffentlichkeit zu korrigieren, ist besonders bei Themen mit einer ethischen, gesellschaftlichen oder ökologischen Dimension wichtig, die für politische oder gesellschaftlichen Entscheidungen eine Rolle spielen.

Ebenso wichtig ist jedoch, dass Kommunikationsexpert:innen Interessen, Bedenken oder Erwartungen aus der Gesellschaft aufnehmen und in die Wissenschaft einbringen, damit die Wissenschaftler:innen diese reflektieren und noch während des Forschungsprozesses in den Austausch mit den jeweiligen gesellschaftlichen Gruppen und deren Argumente gehen können. Nur durch eine offene und dialogische Kommunikation kann das Vertrauen in die Wissenschaft aufgebaut und erhalten werden. Dies ist insbesondere bei Themen wichtig, die kontrovers oder gesellschaftlich relevant sind, wie Impfungen oder auch der Klimawandel. Denn die Wissenschaft ist selbst auch immer daran beteiligt, ob ihr Vertrauen entgegengebracht wird – oder eben auch nicht.

ip, 13.11.2024

Quellenangaben

[1] Diehl, P. (2020). The Corona Crisis as a Political Stage. In ZiF Blog, August 2020, https://zif.hypotheses.org/860 (Zugriff am 04.11.2024); siehe auch Böschen, S., Nordmann, A. & Reinhardt, C. (Hrsg.) (2023). Wissenschaft in der Verlässlichkeitsfalle? Praktiken der Konstruktion von Relevanz und Neutralität. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften, Halle, Saale, https://d-nb.info/1312473436 (Zugriff am 05.11.2024)

[2] Carrier, M. (2021[2008]). Wissenschaftstheorie zur Einführung. Junius Verlag, Hamburg

[3] Popper, K. (2005 [1935]). Logik der Forschung. Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft. Wien, Julius Springer. Neuausgabe, 11.Auflage als Band 3 der Werkausgabe bei Tübingen, Mohr Siebeck.

[4] Döring, N. & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften (5. Aufl.). https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5

[5] Neidhardt, F. (2016). Selbststeuerung der Wissenschaft durch Peer-Review-Verfahren, in: Simon, D., Knie, A., Hornbostel, S., Zimmermann, K. (hrsg.) Handbuch Wissenschaftspolitik. Wiesbaden, Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-05455-7_22

[6] Csiszar, A. (2016). Peer review: Troubled from the start, in: Nature 532, 306–308. https://doi.org/10.1038/532306a

[7] Reinmann, G., Sippel, S. & Spannagel, C. (2010). Peer Review für Forschen und Lernen. Funktionen, Formen, Entwicklungschancen und die Rolle der digitalen Medien, in: S. Mandel, Rutishauser, M., E. Seiler Schiedt (hrsg.), Digitale Medien für Lehre und Forschung. Münster, Waxmann, 218-229. https://doi.org/10.25656/01:17410

[8] Kuhn, T.S. (1962). Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Chicago, University of Chicago Press

[9] Lauth, B., & Sareiter, J. (2005). Galileo Galilei: Auf dem Weg zur modernen Naturwissenschaft. In Wissenschaftliche Erkenntnis. Leiden, Brill/mentis. https://doi.org/10.30965/9783957436986_005

[10] Darwin, C. & Schönfeld, E. (2018). Der Ursprung der Arten. Mit einem Nachwort von Josef H. Reichholf. Klett-Cotta, Stuttgart

[11] Weitze, M. D. & Heckl, W. (2016a). Wissenschaft und Gesellschaft: Vom Elfenbeinturm auf den Marktplatz, in: Wissenschaftskommunikation - Schlüsselideen, Akteure, Fallbeispiele. Berlin, Springer Spektrum, 25-35. https://doi.org/10.1007/978-3-662-47843-1_2

[12] Lederman, N. G. (2006). Syntax of nature of science within inquiry and science instruction, in: L. B. Flick & N. G. Lederman (hrsg.), Scientific inquiry and nature of science: Implications for teaching, learning and teacher education. Dordrecht, Springer, 301–317

[13] Weitze, M.-D. & Heckl, W. (2016b). Wissenschaftskommunikation – Schlüsselideen, Akteure, Fallbeispiele. Berlin, Springer Spektrum